Eine Serie über den Aufbau und die häufigsten Erkrankungen und Störungen

1. Teil – Aufbau der Netzhaut

Der Mensch hat bekanntlich 5 Sinne. Einer davon ist das Sehen und gilt damit eines der wichtigsten. Zumindest aus psychologischer Perspektive, denn es ist möglich ohne Augenlicht zu leben. Allerdings gestaltet sich vieles im täglichen Alltag dann schwieriger.

Das Auge ist für die Aufnahme der Bilder, die wir sehen, verantwortlich. Mit einem Volumen von ca. 6 ½ cm³ ist das Auge recht klein im Vergleich zu den anderen Sinnesorganen. Der Prozess des Sehens kann man in etwa mit einer Fotokamera vergleichen. Wie genau das vonstattengeht, darauf gehen wir hier nicht ein. Nur so viel: es ist ein faszinierendes und komplexes Zusammenspiel der unterschiedlichen Bestandteile des Auges und der Sehrinde in unserem Gehirn.

Wir wollen uns in dieser Folge mit der Netzhaut – auch Retina genannt – des Auges beschäftigen. In diesem Teil möchten wir Ihnen erklären, wie die Retina aufgebaut ist und damit einer der Grundlagen des Sehprozesses geschaffen wird.

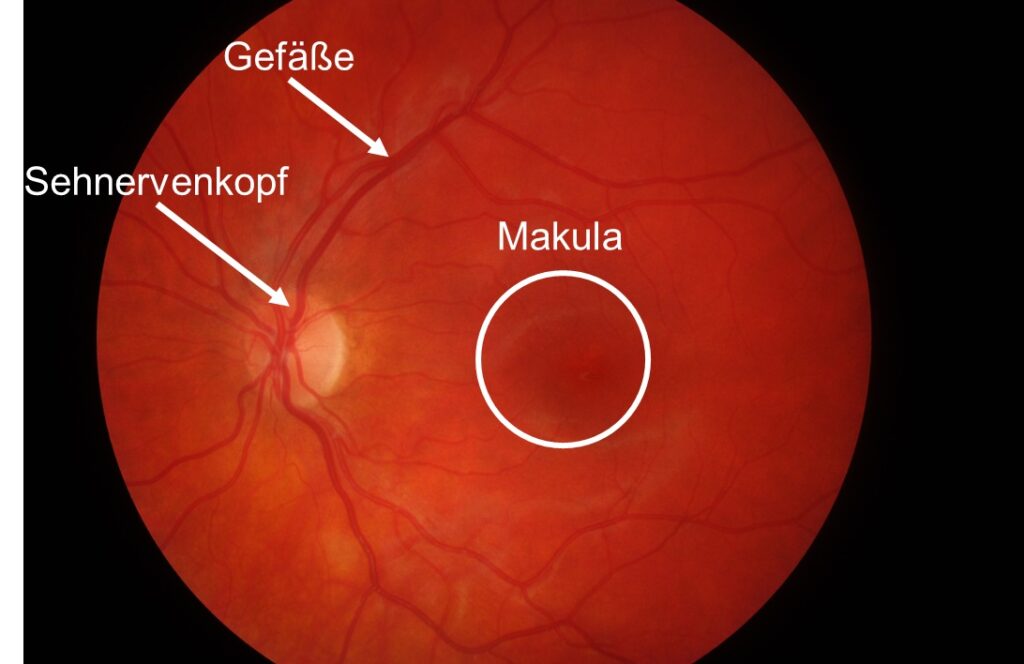

Unsere Netzhaut reicht vom Rand der Iris bis hin zum Sehnervkopf – also dem Ein- bzw. Austritt des Nervus opticus. Die Retina hat eine Dicke von ca. 0,1 bis 0,5 mm. Sie ist also etwa so dick wie ein Blatt Papier. Allein dieser Vergleich zeigt, wie unglaublich leistungsfähig unsere Netzhaut ist. Sie bildet die innerste und gleichzeitig hinterste Schicht, auf der die Lichtreize im Auge auftreffen. Von dort wird das Licht in Nervenimpulse umgewandelt. Man kann auch sagen, dass die Retina eine Art vorgelagertes Gehirn darstellt.

Die Retina bildet die innere Auskleidung des Auges. Auf ihr liegt der Glaskörper (Corpus vitreum) direkt an. Nach außen hin liegt der Netzhaut die Aderhaut (Choroidea) auf. Anschließend folgt als äußerste Schicht die Lederhaut (Sklera). Die Choroidea ist für die Nährstoffversorgung der Netzhaut verantwortlich.

Die Netzhaut wird in 2 Teile unterteilt. Da wären:

Die Pars optica bildet den größten Teil der Retina und enthält die Fotorezeptoren. Die Pars caeca dagegen ist, wie der lateinische Name schon sagt, „blind“ und trägt keine Fotorezeptoren. Sie besteht nur aus einem Pigmentepithel und ist an der visuellen Wahrnehmung nicht beteiligt. Die Pars caeca überzieht im vorderen Augenabschnitt die Rückseiten der Iris und die des Ziliarkörpers.

Der Übergang zwischen den beiden Teilen der Netzhaut ist die gezackte Ora Serrata. Dieser Bereich liegt etwa 3 mm hinter dem Ziliarkörper.

Weiter hinten im Auge geht der lichtempfindliche Teil der Retina in den Sehnervkopf über. An dieser Stelle treten die gebündelten Nervenzellen (Axone) der Ganglienzellen durch alle Netzhautschichten hindurch und bilden dort den blinden Fleck. Der blinde Fleck enthält keine Fotorezeptoren. Wir nehmen ihn beim Sehprozess nicht wahr, weil unser Gehirn diesen Bereich automatisch ergänzt.

Es gibt aber auch das komplette Gegenteil auf unserer Netzhaut. Er ist geradezu „überladen“ mit Fotorezeptoren. Es ist der gelbe Fleck (Macula lutea). Ein ovaler Bereich der menschlichen Retina, der ca. 2 mm lang und ca. 1 mm breit ist. In dessen Mitte befindet sich die gefäßreiche Sehgrube (Fovea centralis). Sie stellt den Punkt des schärfsten Sehens dar, denn hier sind nur Zapfenzellen vorhanden. Keine Stäbchenzellen.

Zapfen und Stäbchen sind Fotorezeptoren. Sie sind sehr lichtempfindlich und wandeln die Lichtreize in Nervenimpulse um. Die Stäbchen sind dabei für das Sehen in der Dämmerung und die Zapfen für das Tag- und für das Farbsehen verantwortlich. Weil die Zapfen in so großer Anzahl in der Sehgrube (Macula) vorkommen, ist dieser Bereich auch von größter Bedeutung für das Farbsehen, aber auch für das scharfe Sehen. Andernfalls trüge der Teil der Netzhaut diesen Namen nicht – Punkt des schärfsten Sehens. Bei den Stäbchenzellen dagegen ist kein Farbsehen möglich. Da bekommt das Sprichwort „Nachts sind alle Katzen grau“ eine nachvollziehbare Bedeutung, denn es stimmt tatsächlich.

In jedem Auge hat der Mensch etwa 120 Millionen Stäbchen und ca. 6 Millionen Zapfenzellen. Dazu kommen noch etwa 1 Million Ganglienzellen. Die Ganglienzellen bilden den „Ausgang“ der Retina. Sie leiten die Bilder in den Sehnerv weiter. Dazu gibt es noch die interneuronalen Zellen. Sie verschalten die Fotorezeptoren miteinander. Sie sind also eine Art Steuereinheit, während die Ganglienzellen die „rasenden Kuriere“ sind.

Die Netzhaut verfügt über keine Schmerzrezeptoren und deshalb sind Netzhauterkrankungen in der Regel schmerzfrei. Erkrankungen der Netzhaut gibt es viele. Unser Wunderwerk der Evolution ist sehr empfindlich. Über die häufigsten Netzhauterkrankungen möchten wir in den nächsten Folgen berichten. Bleiben Sie also gespannt.

Autorin: Gesine Fechner

Quellen: Internet

Geprüft: Frau Prof. Dr. Stübiger (Oberärztin UKE Hamburg), Herr Dr. med. Hennighausen (Augenarzt im Ruhestand)

Bildquelle: AMD-Netz e.V. (www.amd-netz.de)

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für Ihre Mithilfe/Mitarbeit zu diesem Artikel.

Schon mal gehört? Diese oder ähnliche Aussagen? Am Arbeitsplatz oder im privaten Umfeld?

Diesen Bemerkungen sind gerade Patienten mit einer mittlerer oder hinterer Uveitis ausgesetzt

Sind Ihnen die vielsagenden Blicke der Kollegen aufgefallen? Das Gerede – oft hinter vorgehaltener Hand?

Die Kollegen, die ihre Giftpfeile abschießen, sobald sie Mehrarbeit leisten müssen. Und das wegen einer „unsichtbaren“ Augengeschichte. Schnell hat man das Gefühl, „Wiedergutmachung“ leisten zu müssen. Man hat ja schließlich ein Gewissen!

Freilich haben wir alle schon mal einspringen müssen, weil ein Kollege fehlte. Allerdings sind deren Erkrankungen im Normalfall „alltäglicher“.

Mir ist ein Fall bekannt, da wurde einer Frau angeraten zu kündigen, um den Kollegen nicht länger zur Last zu fallen und einem gesunden Menschen Platz zu machen.

Übel ist, dass sich durch das schlechte Sehen Fehler einschleichen. Selbst bei alltäglichen Routinearbeiten kommt es immer wieder dazu – sie fallen dem Betroffenen einfach nicht auf. Sie werden übersehen! Die visuelle Leistung ist schlicht überfordert und die sonst gewohnten Leistungen sind nicht zu erbringen.

Selbst wenn ein Auge gesund ist und der Visus gut ist, können wir dennoch nicht richtig sehen. Es ist nicht möglich, das fehlende Gesichtsfeld von jetzt auf gleich zu kompensieren – auch nicht von jetzt auf nachher. Es dauert einfach seine Zeit.

Bei einem akuten Schub ist es schlicht nicht möglich, zur Arbeit zu gehen. Es kommt unweigerlich zur Krankmeldung.

Die Aussage eines Arbeitgebers war für einen unserer Patienten wie ein Schlag ins Gesicht: „Was heißt, sie sind arbeitsunfähig, sie können momentan nicht gut sehen? Ihr Auge ist entzündet!? Sie haben doch zwei Augen, dann machen sie das eine halt zu!“ Wer in diesem Fall keinen Behindertenstatus hat – der ihm/ihr ein wenig Sicherheit gibt – ist arm dran.

Solche Kommentare und Verurteilungen führen dazu, dass man meint, sich rechtfertigen zu müssen – sich schuldig zu fühlen oder noch schlimmer, sich entschuldigen zu wollen. Nur dafür, dass man nichts sieht am Auge.

Kann man so etwas glauben? Gibt es wirklich solche Unverfrorenheit?

Uveitis-Patienten mit einer vorderen Uveitis können von „Glück“ reden, dass sie ein rotes Auge haben: Jeder kann es sehen! Aber wer hatte nicht schon mal ein rotes Auge? Erklärungen, dass man an einer Uveitis erkrankt ist, kann man sich sparen. Meistens kommt die Frage: „Uveitis – was ist das?“. Auf die Antwort, dass es eine Entzündung im Auge ist, folgt prompt die Reaktion: „Ach ja, das hatte ich auch schon – eine Bindehautentzündung.“

Die Bindehautentzündung wird aus der Unwissenheit oft mit Uveitis gleichgestellt.

Über dem ganzen Übel kreist ständig die Angst um den Arbeitsplatz, so dass der Teufelskreis, der Negativstress verursacht, immer wieder neue Schübe auslösen kann und schwer zu durchbrechen ist.

In der Realität bringen nur wenige Vorgesetzte und Kollegen wirkliches Verständnis und Toleranz gegenüber dem Betroffenen auf.

Toleranz

Toleranz ist nicht nur im Arbeitsleben so eine Sache. Im gesamten Umfeld sucht man als Betroffener danach. Z. B. in der Verwandtschaft. In der Verwandtschaft muss man trennen, zwischen dem engeren Familienkreis und der entfernteren Verwandtschaft. Diese sind nicht wirklich sicher einzuordnen. Da kommt es doch sehr auf das Miteinander an. Doch auch hier heißt es immer wieder: „Aber man sieht ja nichts!“

Auch die Vermutungen, woher denn diese Entzündungen rühren, sind recht vielseitig. Könnte es nicht Zugluft sein, zu viel Fernsehen, zu viel bei schlechtem Licht gelesen, die offenen Fenster beim Autofahren, vielleicht passt die Brille nicht mehr etc. …

Diese Vermutungen haben sich innerhalb meiner Verwandtschaft bis heute – nach 17 Jahren Uveitis – hartnäckig gehalten. In der entfernteren Verwandtschaft dauert es oft viel länger, bis eine Akzeptanz besteht, als es im engeren Familienkreis der Fall ist.

Die Familie bemüht sich, die Krankheit und den Betroffenen zu verstehen, helfend und unterstützend zur Seite zu stehen, was sicher nicht einfach ist. So ist es für kleinere Kinder nicht immer zu verstehen, warum Mama oder Papa nicht rumtoben und mitspielen können, warum sie/er bei schönem Wetter nicht im Garten spielen wollen oder warum kann Mama oder Papa nicht Auto fahren? Es sind schwierige Zeiten für die Familien.

Wie steht es mit Freunden und Bekannten? Anfangs haben auch sie Probleme im Umgang mit der Erkrankung.

„Wie, du kommst nicht mit?“

Sie verstehen nicht, wieso der Kinoabend ein Problem sein kann. Aber wer geht ins Kino, wenn das Leinwandgeschehen nur unscharf und verschwommen zu sehen ist? Oder warum das allwöchentliche Sportprogramm pausieren muss? Ebenso alle anderen normalen Aktivitäten, die ein Uveitis-Patient während eines Schubes hintenanstellen muss.

Jeder Patient reagiert anders auf solche Situationen.

Dazu kommen noch die Nebenwirkungen der verschiedenen Medikamente. Nehmen wir nur das Kortison: Gefühlsschwankungen und schlaflose Nächte durch Kortison kennen wir alle.

Da reicht das Spektrum über „Lass mich in Ruhe!“ bis hin zu „Lass mich nur nicht allein!“ oder „Geh weg, aber halt mich fest!“. Gelassenheit, tiefstes Loch, Übellaunigkeit, Verkriechen oder Hyperaktivität. Ja sogar Zorn! Alle Hochs und Tiefs werden durchwandert. Alles, alles ist vertreten: Depression und Aggression. Gewichtszunahme und Mondgesicht sind dabei nur Äußerlichkeiten, aber sie tragen zum Gemütszustand bei und sorgen unter Umständen wieder für verletzende Kommentare aus unserem sozialen Umfeld.

Unser soziales Umfeld

Es gibt diejenigen, die einen in Ruhe lassen. Was absolut in Ordnung ist und solche, denen ungemein geistreiche Nettigkeiten einfallen, auf die ein Uveitis-Patient so gern verzichten kann.

Geistreiche Fragen voller Zynismus: „Hast Du keinen Führerschein mehr?“ – Autofahren ist halt nicht möglich bei einer akuten Entzündung.

„Du grüßt wohl nicht mehr jeden?“ – Die Gesichter vertrauter Personen erkennt man schon auf geringere Entfernungen nicht mehr.

„Bist Du unter die Super-Stars gegangen?“ – Weil die Sonnenbrille auch an Tagen ohne Sonnenschein nötig ist.

Wenig aufmunternd sind auch die diversen Anspielungen auf das blaue Auge nach einer Kortisonspritze – da wird gnadenlos spekuliert und der vermutete Ehekrach ist da noch das Geringste.

Diese Liste der Anspielungen könnte ich noch lange weiterführen. Wie ich aus Gesprächen mit Patienten erfahre, gibt es Äußerungen, die wir uns kaum vorstellen können.

Leider ist man in diesen Fällen nicht immer schlagfertig genug, oder der Anstand verbietet einem die Antwort. Um diese Kommentare wegzustecken, braucht man ein dickes Fell. Oder es passiert schon mal, dass man seine gute Erziehung vergisst!!!

Doch nicht alle unsere Mitmenschen sind über einen Kamm zu scheren. Doch während eines Uveitis-Schubes sind wir Uveitis-Patienten verletzlicher als im Normalfall. So manche als Scherz gedachte Äußerung trifft uns unerwartet hart. Es gelingt uns nicht, die Späße der anderen zu verstehen. Wir stecken zu tief in unserem Loch.

Jeder von uns fragt sich: Wie geht es weiter? Wie viele Schübe kommen noch? Wie lange machen meine Augen das noch mit und kommt es irgendwann zur Blindheit?

Immer wieder höre ich von Betroffenen, dass sie durch den Verlust von Flexibilität und Mobilität als ungeschickt und tollpatschig hingestellt werden. Schnell wird man auch zum Alkoholiker abgestempelt, wenn durch das schlechte Sehen das Gleichgewicht so gestört ist, dass man beim Gehen ins Taumeln kommt.

Mein persönliches Fazit: Vieles wäre für uns einfacher, wenn die Uveitis den Bekanntheitsgrad einer Erkältung hätte.

Damit die Aufmerksamkeit für Uveitis-Patienten in der Öffentlichkeit weiter geschärft wird, sind Seminare und Informationsveranstaltungen notwendig, um zu informieren, aufzuklären und Patienten wie ihren Angehörigen Mut zu machen.

Autorin: Gaby M., Januar 2018

„Mama, das war aber keine schmerzlose Behandlung beim Zahnarzt!“

„Wieso, mein Kind? Hat er dir etwa wehgetan?“

„Nein, das nicht, aber er schrie wie alle anderen auch, als ich ihn in den Finger gebissen habe.“

Durch eine behördliche Verordnung musste sämtliches Vieh in der Gemeinde einen Stempel erhalten. Einige Zeit später wurde der Bürgermeister von einem Händler gefragt: „Das muss ein schönes Stück Arbeit gewesen sein, oder?“

„Das will ich meinen!“, erwiderte der Bürgermeister. „Das Stempeln der Kühe, Pferde und Schweine war noch verhältnismäßig einfach, aber was die Bienen betrifft…!“

Jeder kennt das: wenn man eine bestimmte Diagnose bekommt und daraus auch noch Einschränkungen (egal ob physisch und/oder psychisch) davonträgt, traut man sich nicht unbedingt mehr alles zu, was früher selbstverständlich war. Man entwickelt Ängste und ist sogar teilweise übervorsichtig. Doch wie damit umgehen oder gar ändern? Schließlich ist man in bestimmten Situationen doch machtlos, oder?

Machtlos? Nein, nicht unbedingt! Selbstvertrauen kann man trainieren und das im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Möglichkeit sind Selbstverteidigungskurse.

Uns wurde ein erstes Handout dazu zur Verfügung gestellt, dass wir hier gern weitergeben möchten. Man glaubt gar nicht mit welchen einfachen Mitteln das möglich ist. Doch lesen Sie selbst.

Handout Einführung Selbstbehauptung und Selbstverteidigung.pdf

Wir danken hier ausdrücklich dem Ehepaar Bernhard aus Inzell, die uns den Artikel freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.

Kalubke steht auf eine Personenwaage und beginnt sich auszuziehen.

Ein Polizist ruft entsetzt: „Hey, was soll das?“

Kalubke: „Ich will nur wissen, wieviel ich ohne Anzug wiege.“

„Das ist wohl nicht der richtige Ort – sehen Sie nicht die vielen Leute?“

„Ach“, meint Kalubke, „auf meine Sachen gebe ich schon acht!“

Ein Frosch hüpft über die Wiese und fragt eine Kuh: „Was frisst Du hier?“

„Ich fresse Gras!“

Der Frosch hüpft weiter und trifft einen Storch. „Was frisst du denn?“

„Frösche.“

Da spitzt der Frosch sein Maul und fragt: „Gibt’s denn hier welche?“

Müller hat von seinem Chef zwei Opernkarten geschenkt bekommen. Er freut sich riesig und geht abends mit seiner Ehefrau ins Theater. Der vornehme Logenschließer fragt: „Wünschen die Herrschaften ein Textbuch?“

„Ach nein, danke“, erwidert Frau Müller. „Mein Mann und ich können beide nicht singen!“

Ein Glaukom ist eine schwerwiegende chronisch verlaufende Augenerkrankung und ist im Volksmund besser unter „grüner Star“ bekannt. Oft wird diese Erkrankung mit dem „grauen Star“ (im medizinischen Katarakt genannt) verwechselt. Letzteres ist nichts anderes als die schleichende Eintrübung der Linse und kann durch einen operativen Eingriff schnell behoben werden.

Ein Glaukom ist eine Erkrankung des Sehnervs. Dabei ist ein zu hoher Druck im Auge ursächlich, der durch das Kammerwasser entsteht. Das Kammerwasser wird für die Nährstoffversorgung bestimmter Teile im Auge benötigt und darüber hinaus ist es auch für die Erhaltung der Form des Auges verantwortlich. Andernfalls wäre ein Sehprozess wie wir es kennen gar nicht möglich und es würde etwa aussehen wie ein Luftballon, dem die Luft verloren geht.

Das Kammerwasser wird im Ziliarkörper gebildet. Diese Flüssigkeit muss auch aus dem Auge wieder abtransportiert werden. Das geschieht über ein Gewebegeflecht (Trabekelwerk) im Kammerwinkel des Auges. Dieser Abschnitt ist immer wieder anfällig für „Verstopfungen“. Ist der Abfluss des Kammerwinkels behindert, kann daraus ein Glaukom entstehen. Bildhafter gesagt: die Badewanne läuft allmählich voll und schlimmstenfalls sogar über, weil sie über keinen weiteren Abfluss verfügt.

Nun ist das Auge keine Badewanne, bei dem etwas über die Ränder fließen kann, aber der Vergleich damit macht es besser vorstellbar. Das Kammerwasser kann nicht mehr ungehindert abfließen. Also staut es sich im Auge und erhöht so den Augeninnendruck. Bei einer Badewanne, die droht überzulaufen, würde man vielleicht zu einem Rohrreiniger greifen oder gar den Klempner rufen. Doch bei einem zu hohen Augeninnendruck ist das nicht so einfach, weil der Kammerwinkel mikroskopisch klein ist. Steigt also der Druck im Auge, wird ein anderer Teil verdrängt bzw. zusammengepresst. Am Ende der Kette trifft es die Netzhaut (Retina) und vor allem den sehr empfindlichen Sehnevkopf (Papille).

Der normale Augeninnendruck sollte sich zwischen 10 mm Hb und 21 mm Hg bewegen. Hg ist das chemische Element für Quecksilber. Schwankungen sind völlig normal, wenn sich der Wert innerhalb dieses Rahmens bewegt. Es gibt allerdings auch Ausnahmen (s. Formen).

Wird ein Glaukom nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, entstehen vorwiegend am Sehnerv irreparable Schäden. Dies kann dann häufig zu Sehverlusten im äußeren und/oder zentralem Gesichtsfeld und im schlimmsten Fall bis zur völligen Erblindung des betroffenen Auges führen. Etwa 20 % aller Erblindungen in Deutschland pro Jahr sind auf ein Glaukom zurückzuführen.

Glaukome zählen in der westlichen Welt zu den drei häufigsten Ursachen einer Erblindung.

Die Symptome eines Glaukoms sind häufig sehr unspezifisch und werden oft damit nicht in Verbindung gebracht. Das macht das Glaukom als Augenerkrankung besonders tückisch. Symptome bei sehr hohem Augendruck können sein:

Es gibt aber auch Symptome wie Sehstörungen und Lichtempfindlichkeit, die sehr eindeutig sind. Vor allem ein sogenannter Glaukomanfall (auch als Winkelblock bezeichnet) kann sich mit einer Reihe dieser Symptome bemerkbar machen. Ein solcher Anfall gilt als Notfall. Dann ist ein rascher Besuch beim Augenarzt oder sogar in einer Notfallambulanz einer Klinik angebracht, weil das Augenlicht massiv bedroht ist.

Im Frühstadium eines Glaukoms sind auch immer wieder gar keine Symptome zu verzeichnen. Es ist völlig schmerzfrei und das ist gefährlich, denn im Frühstadium sind die meisten Schäden mit der richtigen Therapie vermeidbar oder zumindest aufhaltbar.

Deshalb ist Früherkennung bei einem Glaukom so wichtig. Eine Vorsorgeuntersuchung ab dem 40. Lebensjahr wird daher empfohlen. Leider ist in Deutschland die Messung des Augeninnendrucks (Tonometrie) bei gesetzlich Versicherten Personen seit einigen Jahren eine s. g. individuelle Gesundheitsleistung (kurz iGeL), die von jedem selbst zu zahlen ist. Das schreckt so manchen ab und er/sie verzichtet darauf. Doch es ist eine gute Möglichkeit ein Glaukom im Frühstadium rechtzeitig zu erkennen. Ist erst einmal ein Glaukom diagnostiziert, übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland zumeist die Messung des Augeninnendruckes mittels Tonometrie.

Die Ursachen und Risikofaktoren sind sehr vielfältig. Das können sein:

Als erstes für die Diagnostik eines Glaukoms steht ein Sehtest zur Verfügung. Hier können schon erste Auffälligkeiten erkannt werden, denn Menschen haben häufig ein starkes (dominantes) und ein schwächeres Auge. Wenn z. B. sich beim schwächeren Auge ein Glaukom entwickelt, übernimmt häufig das dominantere Auge und gleicht so manchen Sehverlust aus. Das menschliche Gehirn kann sich also auch täuschen/überlisten lassen. Bei einem Sehtest ist das nicht möglich, da jedes Auge einzeln diesen machen muss.

Hinzu kommt bei der Diagnose die Untersuchung an der Spaltlampe. Der Augenarzt geht dabei Schritt für Schritt vor und beurteilt bei noch kleiner (enger) Pupille den vorderen Augenabschnitt. Dabei misst er auch den Augeninnendruck (Tonometrie). Dazu werden dem Patienten fluoreszierende Augentropfen in jedes Auge verabreicht. Das dient der Anfärbung und einer kurzzeitigen Betäubung der Hornhaut (ca. 15 Minuten). Mit einem kleinen Köpfchen, das auf die Hornhaut für wenige Sekunden geführt wird, und blauem Licht wird der Augeninnendruck gemessen.

Ein weiterer Schritt bei der Diagnose kann die Überprüfung des Gesichtsfeldes beider Augen sein. Das ist eine Untersuchung, die in einem Gerät stattfindet, das wie ein großer halbierter Globus wirkt. Dabei wird ein Auge abgedeckt und das andere fixiert einen festen Punkt in der Mitte. Der Patient bekommt zudem einen Knopf in die Hand, auf den er drückt, wenn er einen Punkt mit dem freien Auge erkannt hat. Es ist ein wenig wie ein in die Jahre gekommenes Computerspiel. Doch es ist in der Diagnostik wichtiger Bestandteil, um festzustellen ob und welche Schäden ein Glaukom bereits angerichtet haben kann.

Als letztes in der Diagnostik kommt häufig die Untersuchung des hinteren Augenabschnittes mit der Netzhaut und dem Sehnervkopf. Dazu wird die Pupille mit Augentropfen vorübergehend weit gestellt. Diese Untersuchung wird häufig als unangenehm empfunden, weil der Augenarzt mit einem starken Lichtstrahl ins Auge leuchten muss, um die Situation beurteilen zu können. Doch es ist eine sehr sichere Diagnosemöglichkeit. Vor allem in einem fortgeschrittenen Stadium, denn nicht immer ist ein Glaukom allein an den Druckwerten zu erkennen. Dann ist die Beurteilung der Netzhaut und des Sehnervkopfes durch einen erfahrenen Augenarzt von zentraler Bedeutung.

In aller erster Linie kommen Augentropfen zum Einsatz, die den Abfluss der Kammerwassers fördern sollen. Damit fungieren sie beinahe wie ein „Rohrreiniger“ und hindern somit „die Badewanne“ am Überlaufen. Sie sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Therapie. Die Wirkstoffe der Augentropfen setzen an verschiedenen Stellen an, um den Augeninnendruck auf ein normales Maß zu reduzieren. Manchmal verordnet der Arzt auch Tropfen mit unterschiedlichen Wirkungsweisen in einer Kombination. Eines ist bei alldem sehr wichtig: der Patient sollte Selbstdisziplin beweisen. Wenn die Tropfen regelmäßig und korrekt nach ärztlicher Verordnung anwendet werden, kann das Fortschreiten des Glaukoms aufgehalten oder sogar gestoppt werden.

Leider setzen etwa 2/3 der Patienten die verordneten Augentropfen nach etwa 6 Monaten oder sogar früher eigenmächtig wieder ab, weil sie keine Verbesserung erkennen können. Doch eine Verbesserung ist nicht das Ziel. Die wirkliche Absicht ist die Senkung des Augeninnendrucks und damit ein Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Schäden, die bis zur Diagnose und Beginn der Therapie am Sehnerv entstanden sind, können auch die besten Augentropfen nicht wieder rückgängig machen. Daher ist die eigenmächtige Absetzung der verordneten Augentropfen sehr gefährlich für den Erhalt des Augenlichtes. Augenärzte appellieren immer wieder: niemals die Augentropfen ohne Absprache absetzen! Wenn die Nebenwirkungen zu unangenehm sein sollten, ist es sehr ratsam den Augenarzt nach einer Alternative zu fragen.

Apropos Nebenwirkungen. Kein Medikament, das ohne ist. Die Augentropfen, die zur Absenkung des Augeninnendrucks in der Therapie eingesetzt werden, können Brennen, Juckreiz und/oder trockene Augen verursachen. Manchmal kann auch ein verstärkt tränendes Auge auftreten. Dazu können sich noch u. a. ein Fremdkörpergefühl im Auge, verschwommenes sehen oder Kopfschmerzen gesellen. Diese können sich in einer sehr unterschiedlichen Intensität bemerkbar machen. Das hängt vom Wirkstoff ab und wird von jedem Patienten anders wahrgenommen.

Weitere Informationen zur medikamentösen Therapie eines Glaukoms finden Sie unter http://www.glaukom.de/medikamentose-therapie/ oder https://www.shg-glaukom-berlin.de/therapien/drucksenker/

Wenn die Therapie mit Hilfe von Augentropfen nicht ausreicht, gibt es darüber hinaus auch Therapiemöglichkeiten mit Tabletten. In sehr akuten Fällen besteht sogar die Möglichkeit von Infusionen, die allerdings nur als sehr kurzfristige schnelle Lösung gedacht sind und nur während eines stationären Aufenthaltes verabreicht werden.

Ist ein Glaukom sehr ausgeprägt, kann eine Operation am betroffenen Auge ein weiteres Mittel in der Therapie sein. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. In allererster Linie kommen aber Lasertechniken zum Einsatz, die den Ziliarkörper stellenweise abtöten, um die Bildung des Kammerwassers einzuschränken. Um das Beispiel mit der Badewanne wieder aufzugreifen: man dreht ein wenig den Wasserhahn zu.

Eine weitere operative Option wäre beispielsweise das Kammerwassers durch ein künstliches geschaffenes Loch in der Iris abfließen zu lassen.

Es gibt auch Medizinprodukte (Baerveldt, Ahmed-Valved usw.), die in einer sehr aufwendigen Augenoperation dem Patienten implantiert werden. Solche Implantate bestehen zumeist aus Silikon und wirken wie eine Drainage. Um bei der Badewanne zu bleiben: sie bekommt einen zusätzlichen Abfluss, der die Funktion des alten unterstützt oder gar ersetzt. Solche Operationen sind zumeist das letzte Mittel der Wahl, weil sie so einige Risiken in sich birgt.

Ja, es gibt sogar unterschiedliche Formen des „grünen Stars“. Die Form hängt u. a. von der Ursache ab und dementsprechend wird auch die Therapie ausgerichtet. Es gibt folgende Formen:

Ein Fazit: Das Glaukom oder den Verdacht auf dessen sollte also nie auf die leichte Schulter genommen werden. Wenn „die Badewanne“ erst einmal überläuft, ist es oftmals schon sehr spät oder gar zu spät.

Ja, unbedingt. Die Uveitis ist, wie schon hinlänglich bekannt, eine entzündliche Augenerkrankung, die oft chronisch bzw. wiederkehrend (rezidivierend) verläuft. Im Zuge der Erkrankung treten häufig Komplikationen auf. Dazu zählt auch ein Glaukom. Was dabei die „Verstopfung“ verursacht ist bekannt. Es sind Eiweißproteine, die durch den Entzündungsprozess bei einer Uveitis entstehen. Diese Proteine schwimmen frei im Auge herum und sind zu groß für den Abfluss durch den Kammerwinkel.

Viele Formen der Uveitis werden zudem mit Kortison behandelt und erhöhen den Augeninnendruck zusätzlich oder das Risiko dafür steigt zumindest. Deshalb ist es besonders wichtig den Augeninnendruck bei Patienten mit Uveitis regelmäßig zu kontrollieren. In diesen Fällen muss nicht einmal die Diagnose Glaukom erst gestellt sein, um die Messung (Tonometrie) beim Augenarzt durch die gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland bezahlt zu bekommen. Es ist zumeist ein routinemäßiger Bestandteil der Untersuchung bei Diagnose Uveitis.

Autor:

Gesine Fechner

Mithilfe/Korrketur durch:

Dr. med. Marc J. Mackert (Oberarzt Glaukomambulanz Augenklinik München Campus Innenstadt); Prof. Dr. med. Christoph. Hirneiß (niedergelassener Augenarzt in München und früherer Obrarzt der Glaukomambulanz Augenklinik München Campus Innenstadt) www.prof-hirneiss.de/Startseite/; Prof. Dr. med. Nicole Stübiger (Oberärztin Augenklink Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)

Der Mensch hat 5 Sinnesorgane. Mit der Haut fühlt, der Nase riecht, der Zunge schmeckt, den Ohren hört und mit den Augen sieht er. Ein Zusammenspiel, dass die Evolution geschaffen hat. Eines der wichtigsten davon ist das Auge.

Wir wollen Ihnen hier einmal die Leistungsfähigkeit des Auges aufzeigen. Es ist dafür sehr klein. Doch spielt sich dort so viel ab, dass es dafür sogar eine eigene medizinische Abteilung gibt.

Das Auge kann etwa 20 Millionen Farben unterscheiden und ist etwa so groß wie ein 2 Euro Stück. Das Volumen beträgt es lediglich ca. 2 cm³. Schon allein diese Zahlen sind faszinierend für das was unser Auge bei seiner geringen Größe leistet. Interessant ist der Vergleich mit einer Fotokamera. Die Ähnlichkeiten dazu sind verblüffend. Allerdings ist der Unterschied auch gravierend: das menschliche Auge kann dreidimensional seine Umgebung abbilden. Die Fotokamera nur zweidimensional. Das Licht muss in beiden Fällen einen bestimmten Weg zurücklegen, damit ein Bild entsteht.

Bei der Fotokamera fängt es mit der Linse im Objektiv an. Beim Meschen mit der Hornhaut (lat. Cornea) an. Im Durchmesser ist die Hornhaut ca. 12 mm groß und damit erheblich kleiner als eine 1 Cent Münze. Die Hornhaut hat eine Brechkraft von ca. + 40 bis + 44 Dioptrien und hat damit sogar eine höhere Brechkraft als die Linse. Stellen Sie sich das einmal als Brillenglas vor. Kaum vorstellbar. Bestenfalls ist dies mit der Dicke eines Aschenbechers noch vergleichbar. Dabei ist die Hornhaut in der Mitte etwa 0,52 mm und an dessen Rand (auch als Limbus bezeichnet) ca. 0,67 mm dick. Etwa so dick wie ein menschliches Haar. Kaum zu glauben was die Natur im Laufe der Zeit geschaffen hat.

Die Krümmung unserer Hornhaut birgt auch ein kleines Geheimnis. Sie macht im Übrigen 2/3 des scharfen Sehens im vorderen Augenabschnitts aus. Wenn das Licht auf die Hornhaut auftritt, wird es durch deren Krümmung gebrochen und gebündelt, dass es zentral weiter in den hinteren Bereich des Auges gelangen kann. Ist schon auf der Oberfläche der Hornhaut eine winzige Unebenheit zu finden, wird das Licht nicht exakt gebrochen und es streut dadurch. Es spiegelt sich dann in der Schärfe des Sehens wider. Manche Brillenträger kennen das vielleicht schon.

Die Hornhaut hat noch eine weitere erstaunliche Eigenschaft: sie kann sich in der obersten Schicht regenerieren. Wenn also das sprichwörtliche Sandkorn im Auge auftritt und dieser winzige Kratzer an der Hornhaut verursacht, dann ist diese in der Lage, ohne irgendwelche Narben wiederherzustellen. Meist geschieht dieser Prozess in der Nacht während wir schlafen.

Eine Hornhaut hat die Fotokamera leider nicht. Dafür aber eine Blende und eine Linse. Die Blende ist beim Meschen ist die Pupille und wird durch die Regenbogenhaut (griech. Iris) gebildet. Die Iris ist ein sehr auffälliger Teil des Auges, denn hier ist die jeweilige Augenfarbe eines Menschen auf den ersten Blick zu erkennen. Bei Tag bzw. viel Licht zieht sich die Iris zusammen (kleine Pupille) und bei Dunkelheit – geringer Helligkeit – öffnet sie sich (große Pupille). Das dient zur Regulierung des Lichteinfalls und damit auch zum Schutz der Netzhaut, die sonst bei einem längeren Blick z. B. direkt in die Sonne geschädigt werden könnte. Die Pupille ist damit die Blendöffnung der Fotokamera. Das Öffnen und Schließen der Pupille bzw. der Regenbogenhaut ist ein natürlicher Reflex. Bei Augenärzten wird dieser Reflex auch gern als „Spiel“ bezeichnet. Ist dieser Reflex nicht oder nur eingeschränkt vorhanden ist das ein wichtiger Hinweis für Ärzte oder sogar die Polizei.

Nach der Iris durchquert das Licht die Linse. Bei der Kamera entspricht die Linse demObjektiv. Das Objektiv einer Kamera setzt sich aus mehreren hintereinander aufgereihten Linsen zusammen, durch die das Licht hindurch strömt. Beim menschlichen Auge trifft das Licht auf nur eine Linse. Die Brechkraft der Linse beträgt etwa + 19 Dioptrien. Anders als man annimmt ist die Linse sogar größer als die Hornhaut. Sie „versteckt“ sich nur mit ihrer Größe im Auge hinter der Regenbogenhaut. Der Durchmesser beträgt meist etwa 16 – 18 mm (Abweichungen bei starker Fehlsichtigkeit sind möglich) und entspricht damit etwas der Größe einer 1 bis 2 Cent Münze.

Nach der Linse folgt beim Auge der Glaskörper, der kaum eine Brechkraft besitzt. Der Glaskörper ist der größte Bestandteil, der das Augeninne ausfüllt. Er besteht aus einer Gelartigen Substanz. In etwa mit einem zähflüssigen Duschgel vergleichbar. Erst danach trifft das Licht auf die Netzhaut. Bei einem analogen Fotoapparat wäre das der Fotofilm und bei der Digitalkamera der Bildsensor. In diesem Bereich wird – egal ob Auge oder Kamera – das Bild erzeugt. Das Licht trifft hier auf einen Brennpunkt und erzeugt zunächst ein Bild, das auf dem Kopf steht. Erst unser Gehirn dreht das Bild wieder um. Bei einer Kamera wird das Bild entweder auf einem Film oder auf einem Speichermedium festgehalten.

Für die Auflösung des Auges sind die Stäbchen und Zapfen in der Netzhaut zuständig. Sie werden beleuchtet und reichen die Informationen an das Gehirn weiter. Die Stäbchen und Zapfen sind in etwa mit Pixel vergleichbar.

Das Auge ist außerdem in der Lage, das Bild scharf zu stellen, indem die Linse gekrümmt wird. Bei der Kamera kann ebenfalls der Fokus durch ein Verschieben der Linse eingestellt werden. Beim menschlichen Auge geschieht das indem die Zonulafasern durch den Ziliarmuskel bewegt werden. Die Zonulafasern sind verantwortlich dafür, dass die Linse in Ihrer Position bleibt und sich dazu ihre Wölbung verändern kann. Sie sind also ein entscheidender Bestandteil für das Fokussieren und damit scharf stellen. Die Linse an sich ist flexibel, aber je älter ein Mensch wird umso mehr lässt diese natürliche Funktion leider auch nach. Dann wird oft eine Brille für die Nähe nötig.

Wie schon erwähnt ist die Netzhaut auch von entscheidender Bedeutung für den Sehprozess. Ein Punkt darauf ganz besonders – die Makula. Auch unter gelber Fleck bekannt. Diese Stelle hat besonders viele Zäpfchen. Ansonsten ist das Verhältnis zwischen Zäpfchen sowie Stäbchen im Rest der Netzhaut (bis auf die Stelle des blinden Flecks) zu gleichen Teilen verteilt. Das macht die Makula so besonders, denn die Zäpfchen sind zum großen Teil auch für unser Farbsehen verantwortlich. Ohne die Makula wäre scharfes sehen unmöglich. Deshalb kann man den gelben Fleck getrost als schärfsten Punkt des Sehens auf der Netzhaut betrachten. Diese Stelle ist im Durchmesser gerade einmal etwa 1,5 mm groß und entspricht damit in etwa der Größe eines Stecknadelkopfes. Tritt hier eine Störung auf ist Gefahr in Verzug, denn die Netzhaut mit ihren Sehzellen gilt als vorgelagertes Gehirn. Sterben Sehzellen ab, ist das endgültig und unwiederbringlich.

Und noch eine Größenangabe, die verdeutlicht, auf welch kleinem Raum so großes passiert: damit das Bild, was das Auge eingefangen hat, im Gehirn ankommt braucht es eine Leitung dahin. Diese Funktion übernimmt der Sehnerv. Im Auge selbst ist nur das Ende dieses Nervs durch die Spaltlampe zu sehen. Dies wird als Sehnervkopf (lat. Papille) bezeichnet. Der Durchmesser einer Papille beträgt ca. 2 mm und ist damit kaum größer als die Makula.

Spannend ist auch die Frage wie das Auge mit Nährstoffen versorgt wird. Normalerweise werden alle Nährstoffe, die der menschliche Körper benötigt, über das Blut transportiert. Doch für das Auge hat sich die Evolution etwas ganz Cleveres einfallen lassen. Würde beispielsweise die Linse durch das Blut ernährt werden, würden wir im wahrsten Sinne des Wortes Rot sehen. Schließlich besteht unser Blut aus dem Farbstoff Hämoglobin. Das wäre aber ein Hindernis für den Weg des Lichts von der Hornhaut bis zur Netzhaut und weiter ins Gehirn. Wie also hat die Evolution das Problem gelöst? Es ist das Kammerwasser. Das Kammerwasser wird durch den Ziliarkörper gebildet. Damit wird die Hornhaut, die Linse und der Glaskörper mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt. Die Regenbogenhaut und die Netzhaut dagegen wird über das Blut, das durch die Venen der Aderhaut (lat. Choroidea) fließt, mit Sauerstoff usw. versorgt. Im Auge existiert sozusagen ein duales Nährstoffversorgungssystem. Das Kammerwasser ist dabei so klar, dass es den Weg des Lichts von Anfang bis Ende nicht aufhält und besitzt zudem auch noch eine geringe Brechkraft von – 2 Dioptrien.

Wenn man darüber genauer nachdenkt ist das Sehen ein sehr kompliziert erscheinender Prozess und doch so einfach. Unser Auge leistet täglich höchste Präzision und wann da etwas aus dem Gleichgewicht gerät, kann das ernste Folgen haben.

Autor: Gesine Fechner

Mithilfe: Frau Prof. Dr. Stübiger

Herr Prof. Dr. Linke

Recherche im Internet